大布苏畔“狼牙坝”

——中国吉林乾安泥林地质公园印象(金文革)

狼牙坝,一处很不俗的地质景观,寂静地存于吉林省乾安县西35公里处。

这一景观根据其地理位置及官方赋予的地位,还有一个相对规范的名字——中国吉林乾安泥林地质公园。一片辽阔发白的盐碱地带,泥林就镶衬在高台地边缘。站在高台地上俯瞰泥林,只见沟壑纵横、叠峦起伏,数以万计泥柱如林,连峰接岭,土壁陡峭,形状各异。地势高低起伏、形态犬牙交错。于是知道人们为什么更喜欢以“狼牙坝”来称呼泥林了。这叫法似乎更为贴切,“狼牙”形容的是这片地貌的特点,“坝”则点明了泥林的地势位置,因为泥林西临大布苏湖,地势又比湖面高出近50米,真的很象湖坝

在高处放眼望去,整个狼牙坝可称得上气势磅礴,据记载它南北长约7.5公里,东西宽约1公里,面积为58平方公里。偌大一片景区,却几乎不见游人,很多冠以地质名头的景观,都不似人文景区那样招人。感觉地质景观就像一个朴实倔强不善言辞的汉子,历尽沧桑却本色不改。

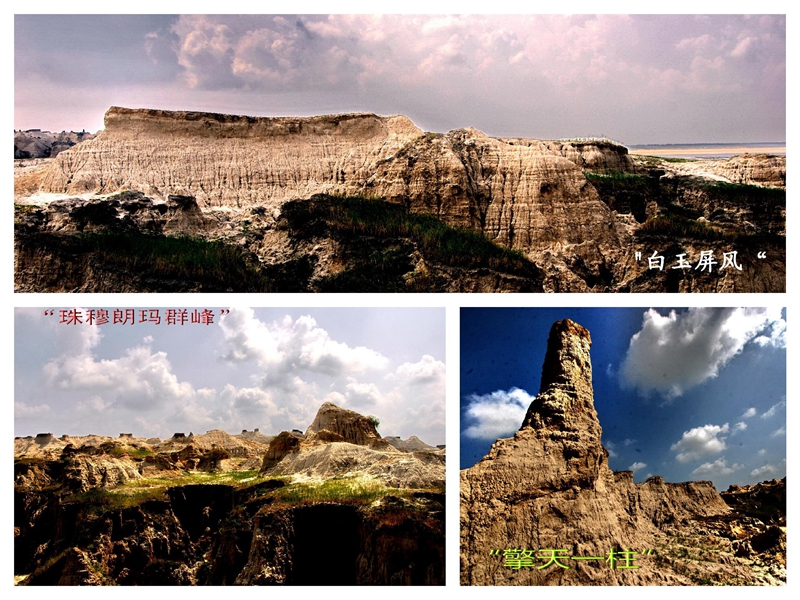

想领略这泥林的魅力,那就必须下去,下到最底部,在一道道岁月刻画的沟痕的底部,在一根根“狼牙”的根部穿行。都说南有石林,北有泥林,其实泥林更像一座魔域的城堡,置身其中自觉像个探险者,在探寻和感受那份神秘和幽森。脚踩着沟底松软的土地,走进一条条沟谷巷道,峰回路转,好似迷宫。泥土的形态奇特,多有象形,你可以根据自己的想象找到西夏的王陵、破落的金字塔、珠穆朗玛峰、新疆的火焰山、烧锅里的酒坛、白玉屏风等等。由于泥林都是碱度很高的黄土,可以在雨水的冲刷后仍保持直立的姿态不会坍塌。泥林下有流动的地下水,自下而上带走松动的泥土;上有常年的风吹雨淋,自上而下冲蚀出奇异的形状。地质学家认为,乾安泥林属于松辽冲积高原平台典型的“潜蚀”地貌带,沙质土壤与碱在雨水剥蚀、风蚀、冰雪溶蚀, “三蚀”作用下不断冲刷、溶蚀、分离,日积月累,潜移默化才形成的。

作为省级地质公园,狼牙坝其实是处于一个比其身份级别更高的区域之中,那就是大布苏国家级自然保护区。一般介绍狼牙坝的文字中,都会提到其西临大布苏湖,“大布苏”是蒙语,意为盐碱湖。但是,笔者放眼西望,只见阳光下大片耀眼的盐碱地,有一处孤独的矮房和几匹牧马,难觅湖光波影。试想,一望无际湖光粼粼中倒影壮观奇特的狼牙坝,该是多么神奇美丽的自然美图啊。也许,曾几何时这样的美色是存在的。有文字说,据钻探资料和卫星照片分析推断,大布苏湖水曾向东岸扩展出五公里左右,就是说湖东岸高出水面五十多米的狼牙坝一带当年竟是湖底。后来是地壳不均匀构造运动,局部地方抬升造就了狼牙坝的形成,还有这一带气候由湿润变为半干旱,大布苏湖水由淡变碱,湖水就渐渐远离了狼牙坝……。无论是沧海桑田,还是人为所致,总之,大布苏湖面积比原来缩小了是不可争辩的事实。现在,大布苏湖区总面积约为79平方公里,其中,雨季时水域面积为38平方公里,旱季面积为10平方公里,其余部分是草地和芦苇沼泽。湖水深约0.90米,雨季才可达1米。 笔者此次没有走近大布苏湖,据说,仍可见碧波荡漾,水天相连,芦草泛波,水鸟群群。但想来也是今非昔比吧。

大布苏、狼牙坝一带,历经风雨沧桑,留存下来许多漫长的历史变迁痕迹。参观泥林博物馆可以了解到,大布苏一带共获得13种古动物化石,均属距今2万余年,有旧石器晚期人类共生的猛犸象、披毛犀动物群。这里还相继发掘出许多古代石器、陶器、青铜器、兵器、古钱化石装饰,证明数千年前的新石器时代就有人聚居这里,并从事生产活动。“狼牙坝”这座古城后来由于地壳变迁,河流中断,塌陷于地下了。总结性的说,从发现的古动物化石和人类活动的遗址看,我们可以粗略了解这里所经历的巨大变迁。

望着阳光下,寂静幽森的狼牙坝,光影明暗班驳。除了难免而生的一种沧桑感外,次生或伴生的,似乎还有一丝忧患。如果说每一个地质景观都是大自然的作品,那么大自然在创作时也用了很多的手法。在雕刻狼牙坝这件作品的时候,大自然运用的一种主要手法应该是水土流失,鬼斧神工的水土流失。于是想,在我们生存的家园里,是应该多留给自己一些生存空间,还是多给大自然一些创作空间呢?